Karl Wutt im Gespräch mit Christian Reder – Teil 2:

Das Gespräch über Afghanistan und das “was wir sehen” ist dem Buch AFGHANISTAN von innen und außen – Welten des Hindukusch (Springer Verlag 2010) entnommen. Wir drucken Teile dieses Gesprächs mit freundlicher Genehmigung des Herausgebers Christian Reder auf tethys ab. Das Hauptaugenmerk des Bandes liegt auf den Pashai und den Kalasha, die Karl Wutt auf seinen Reisen nach Afghanistan und angrenzende Regionen seit den frühen 1970er Jahren immer wieder besucht, beschrieben und porträtiert hat.

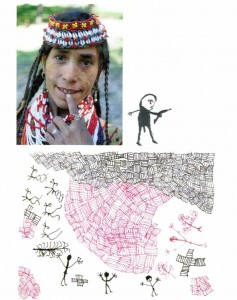

“Afghanistan von innen und außen berichtet von vielschichtigen Erfahrungen im Land und subtilen Qualitäten, wobei ein weites kulturelles Umfeld einbezogen wird. Erzählungen, Porträts, Fotos wunderbarer Architekturen und Schnitzereien oder durch ihren Eigensinn faszinierende Zeichnungen machen Lebensweisen im Übergang von Tradition zu unabsehbaren Formen von ‘Moderne’ anschaulich.” (Klappentext)

Fortsetzung:

CHRISTIAN REDER Es ging somit früh um ‚Architektur und Ethnologie’; damals ein eher marginalisiertes

Thema, abgesehen von Pionierhaftem, etwa Bernard Rudofsky’s Ausstellung „Architec –

ture Without Architects“ im Museum of Modern Art in New York (1964).

KARL WUTT Architektur habe ich studiert, und eine Zeitlang auch in einem Architekturbüro gearbeitet,

weil ein ‚Orchideenfach’ wie Ethnologie in meinem sozialen Umfeld undenkbar war, sich

niemand vorstellen konnte, davon zu leben. Statt mich also auf das parallel begonnene Ethnolo –

giestudium zu versteifen, habe ich mich gleich der Praxis gewidmet und versucht, Persisch zu lernen,

dann auch Urdu (Hindi) und Kalascha-mun, die Sprache der Kalascha, was nur an Ort und

Stelle möglich war. Ich kann nicht behaupten, eine dieser Sprachen zu beherrschen. Selber zu

sprechen ist in ihnen viel leichter, als Leute im Gespräch zu verstehen. Aber auf das kommt es an.

Das bloße Reden lernt man schon beim Essen. „Bring Brot!“, „Bring Wasser!“sagt man. „Bring

Brot“ klingt auf Paschtu am schönsten. „Bring Eier“ auf Khowar habe ich von einem kläglichen

Alten, der ein wenig stotterte. Ich brillierte damit im Tschitrali-Basar der Schneider und

Mützenmacher von Peschawar.

CHRISTIAN REDER Sie hatten auch für gewöhnlich nichts Bestimmtes vor, etwa von jeder Reise ein

Buch zu machen?

KARL WUTT Ich fuhr nie ‚ins Blaue’ , sondern ‚ins Genaue’, wusste, was ich wollte. Auch wenn es

anders kam. In einer solchen Umgebung konnte ich ständig von vorne anfangen, mich neu ausprobieren.

Das hat mich immer wieder glücklich gemacht. Da ist einfach alles weg: diese ganze

Wichtigtuerei, die Ellbogen-Tour um weiterzukommen. In Afghanistan ist alles so spielerisch

gewesen, jenseits von Gut und Böse.

Als mein Buch dann 1981 erschien, trug es dazu bei, dass sich der Name Paschai als ethnische

Bezeichnung durchsetzte. Schon früher, in den 1920er Jahren, hat Georg Morgenstierne so diese

Sprache, deren Einheit er entdeckte, benannt. Den Leuten in den Dörfern, wo das Buch letztlich

entstanden war und wohin ich ein paar Exemplare brachte, war die die Bezeichnung Paschai allmählich

geläufiger geworden als vor dem Krieg. Radio und Fernsehen dürften, vor den Taliban,

eine Rolle gespielt haben. Als ich wieder nach Dschalalabad kam, waren dort Kassetten mit

Paschai-Musik erhältlich, die nicht meinen früheren Tonbandaufnahmen glich. Ich entdeckte

dort eine Broschüre, ebenfalls mit dem Titel ‚Pashai’, geschrieben auf Persisch von Mohammad

Zaman Kulmani, dem Namen nach ein Paschai – Schinganek – aus dem Tal Kulman. Von meinem

Buch konnte er nichts wissen. Verkauft hat es sich übrigens nicht gut.

CHRISTIAN REDER Trotz der weltweiten Aufmerksamkeit für Afghanistan bestätigt sich das auch in

aktuellen Verkaufszahlen, etwa meines Afghanistan-Buches. Berichtet und geredet wird viel, Nä –

heres will kaum jemand wissen. Die sowjetischen Soldaten wussten nicht viel vom Land, bei den

jetzt eingesetzten Truppen und Helfern dürfte das nicht anders sein. Vieles bleibt in Spezialdiszipli –

nen gefangen. In welchem gedanklichen Umfeld sehen Sie Ihre detailgenauen Beobachtungen, die

zu in Fotos und Texten verwobenen Mitteilungen über weitgehend unbekannte Welten werden?

KARL WUTT Sie sind von den Aussagen her hoffentlich einwandfrei. Nur auf Ethnologie oder

Architektur konzentriert, wäre vieles nicht zu fassen. Deswegen liebe ich Schriftsteller, die mir

das Fremde nahe bringen, zum Beispiel Judith Hermann in ihrer Erzählung Kaltblau über Island.

Die Erfahrung der Welt von Nicolas Bouvier und Ein Spaziergang im Hindukusch von Eric

Newby sind meine zwei Lieblingsbücher über Afghanistan. Dann Ella Maillarts Der bittere Weg,

Reiseklassiker wie Robert Byrons The Road to Oxiana oder die Fotobände von Roland und

Sabrina Michaud.

Als ich mich 1971 in der Nationalbibliothek auf meine erste Afghanistan-Reise vorbereitet habe,

stieß ich auf ein Buch aus 1959, Legende Afghanistan, dessen Meisterfotos fast alle von Max

Klimburg sind, der später ein Standardwerk über Nuristan (Kafiristan) verfasste: The Kafirs of the

Hindu Kush: Art and Society of the Waigal and Ashkun Kafirs (Stuttgart 1999). Fast alles Wissen

über die Ethnologie der Paschai stammt aus dem Darra-i Nur und vom Dänen Jan Ovesen, der

sich ein bis zwei Jahre nach mir, sehr lange, gerade noch vor Ausbruch des Krieges, dort aufhielt.

Der US-Amerikaner Lincoln R. Keiser, der 1971 eine Dissertation über die Sozialstruktur des

Dorfes Oigal publizierte, arbeitete im selben Gebiet. Über die benachbarten Gegenden, besonders

im Norden und Osten, ist, bis auf Aret und Schumascht, wohin ich kam, fast nichts

bekannt. Das besagte Korangal-Tal wird nun von Militärs ‚erforscht’.

CHRISTIAN REDER Der von uns beiden geschätzte Ethnologe Jürgen Wasim Frembgen geht davon

aus, dass „die zunehmend orthodox-puritanische Frömmigkeit“ bereits für annähernd 40 Prozent

der 170 Millionen Pakistani alle sonstigen Perspektiven prägt, was – bestärkt durch den ‚Erfolg’

von 9/11 – massiv auf die Situation in Afghanistan einwirkt. Dabei gebe es in der Region genauso

einen Islam, „der von Vertrauen, Toleranz, Gemeinschaftsgefühl, Trance und rauschhafter Spiri –

tualität geprägt ist“, wie er ihn, näher zu Indien hin, als „eine lebensfrohe Gegenkultur zur Freud –

losigkeit strenggläubiger Muslime“ erlebt hat. (Jürgen Wasim Frembgen: Am Schrein des roten

Sufi. Fünf Tage und Nächte auf Pilgerfahrt in Pakistan, Frauenfeld 2008)

KARL WUTT Solche kontroverse Ausprägungen zu beachten, vor allem aber die Millionen liberaler,

weltoffener Muslime, wäre für Islam-Debatten äußerst wichtig. Das Afghanistan der 1970er Jahre

war in Bezug auf religiöse Einstellungen recht unbefangen. Man fühlte sich in dieser Hinsicht

näher bei Indien als beim Nachbarn Pakistan, von wo aus missionarische Eiferer bereits damals,

lange vor den Taliban, vorgedrungen sind. In Städten, wo es Hindus gab, Kabul und Dschala –

labad, waren Schreibhefte der Marken ‚Ganesch’ und ‚Danesch’ erhältlich. ‚Ganesch’ trug vorne

das Bild des Elefanten-Gottes der Weisheit und ‚Danesch’ (persisch geschrieben) statt dessen die

übersetzende Aufschrift ‚Wisdom’, wenn man das Heft von vorne aufschlug. Als die Sayyed des

Darra-i Nur ‚Ganesch’ statt ‚Danesch’ bei mir sahen, nahmen sie keinerlei Anstoß daran.

Über Religion ist während meiner frühen Aufenthalte nicht allzu viel gesprochen worden, doch

änderte Afghanistan bald meine Art, mich unmittelbar auszudrücken. Es begann beim islamischen

Grüßen und in der Körpersprache. Ich weiß nicht, wann ich aus solchem Grund zum

ersten Mal meine Hand aufs Herz legte, oder eine Gabe, die ich schätzte, leicht an meine Stirne

hielt. Die Frömmigkeit war alltäglicher und somit tiefer als jene, die der politisierte Islam von

heute so ostentativ einfordert. Im Kreis meiner Freunde um einen Fürsten des Darra-i Nur galten

die Mullahs als gute Spaßmacher, die zur Unterhaltung der Runde beigetragen haben. Sie ließen

mich gelten. Wer immer ich war. Und sonst? Worüber lässt sich streiten, wenn man darüber

nicht reden kann. Vor allem die Einflüsse aus Pakistan sind das Destruktive, mit den Paschtunen,

die beiderseits der Grenze leben, als problematisch gespaltener Volksgruppe. Bewusst müsste sein,dass Pakistan seine gesamte Existenz auf islamischer Grundlage aufgebaut hat, andernfalls hätte

es keinen Grund gegeben, sich von Indien abzuspalten, wo übrigens weiterhin fast so viele

Muslime leben. Historisch war es Teil des multikulturellen indischen Subkontinents.

CHRISTIAN REDER Die bigotte Intoleranz der Radikalen, ihr Unverständnis für Menschenrechte,

für Frauenrechte, die propagierten Todessehnsüchte lassen kaum Dialogmöglichkeiten zu. Dennoch

arrangiert sich nicht nur die nunmehr zivile pakistanische, sondern auch die afghanische Regie –

rung zunehmend mit diesen Kräften. Eine lähmende – vielleicht auch explosive – Situation. Das

überdeckt Fehlentwicklungen und Kritikpotenziale, die zur Kenntnis zu nehmen wären. In der

jetzigen Finanz- und Wirtschaftskrise ist auch bei uns offensiver von Systemkorrekturen, von

Nachhaltigkeit die Rede. Wird Derartiges von anderer Seite gefordert, gilt das als unzulässiger

Angriff auf westliche Kritikmonopole. Es geht doch keineswegs vorrangig um Religion. So wird

kaum zur Kenntnis genommen, dass das erstaunlich stabile „islamische Finanzsystem“ mit seinem

Spekulationsverbot, mit einer zumindest offiziell auf Profite aus „Mieten, Lizenzen, Unter-

nehmensgewinnen oder dem Warenhandel“ beschränkten Geschäftsgebarung, fälschlich als gene –

relles Zinsverbot abgestempelt, oder der Ächtung von „Investitionen in Pornographie, Prostitu-

tion, Drogen, Tabak und Glücksspiel“ immerhin auf seine Weise versucht, nun auch in unseren

Breiten diskutierte Leitlinien und Rahmenbedingungen vorzugeben, was bei Loretta Napoleoni

nachzulesen ist. (Loretta Napoleoni: Die Zuhälter der Globalisierung, München 2008)

KARL WUTT ‚Im Inneren’ wird eben doch manches an Kritik zugelassen. Von außen will so etwas

niemand hören. Das gilt von vornherein als naiv, als unberechtigt, als feindselig.

CHRISTIAN REDER Als Automatismus habe ich erlebt, wie sehr konstruktiv-zivile Kräfte, die heute

so sehr fehlen, von allen beteiligten Mächten ausgeschaltet wurden. Die fortwirkende Radikali-

sierung haben von den USA und Saudi-Arabien gelieferte Waffen eingeleitet. Frühere ‚Freunde’

gehören heute zu den meistgesuchten Terroristen. Der sehr zivil orientierte Kommandant Anwar

Amin wiederum, dessen Leute uns nach Nuristan begleitet haben, hat kaum Unterstützung er-

halten und ist schließlich im Schlaf ermordet worden, weil er gegen das radikale Abholzen der

Wälder aufgetreten war. Unser den einflussreicher werdenden Moslem-Puristen viel zu liberaler

Chefarzt Dr. Rahman Zamani wurde bei einem Attentat schwer verletzt.

KARL WUTT Auch ich habe Trauriges in Erinnerung. Said Faruq, ein Sohn des erwähnten Herr-

schers im Darra-i Nur, liebenswert und arglos, war mir gleich ein Freund geworden, als er mich

bei seiner Verwandtschaft unterbrachte und atemlos vorstellte. So jemand hatten sie noch nie ge-

sehen. Es ist nicht notwendig, jemand gut zu kennen, um sich mit ihm, mit ihr, zu verstehen.

Im Gegensteil. Da könnte man gleich, mit sich allein, zu Hause sein. Flüchtiges kann länger wirken

als Intensität. Unsere Fremdheit – die uns bezauberte – kompensierten wir, in „afghanischer

Währung“, durch religiöse Dispute, die ich von den Busfahrten her gewohnt war, bei denen wir

einander recht gaben, so gut es ging, wie es sich gehörte. Nach Ausbruch des Krieges hatte er

mich dann mitten in der belebten Altstadt von Peschawar entdeckt und wir haben seitdem

immer wieder korrespondiert, meinerseits mühsam, auf Persisch. Das letzte Mal sah ich ihn drei

Jahre später am 2. Dezember 1983, im Stadtteil Yekatut, einer „afghanisch gefärbten

Gegend“ Peschawars. „Als ich, zwischen scheuen Augenpaaren, das Haus betrat“, schrieb ich

mir damals auf, „war es voller Krieger: ein Raum, in dem ein Ehrenplatz, in seiner tiefsten,

geborgenen Ecke, durch keinerlei Mobiliar verschleiert, klar und freundlich hervortrat, und mich empfing. Es war wie eh und je.“ Mir fiel auf, dass sie die mitgebrachten Gruppenfotos vom letzten

Treffen mit der Schere in Stücke zerschnitten hatten, je nachdem, ob sie selbst oder sonst wer,

den sie mochten, abgebildet war. Dann kam das Essen. Said Faruq brachte mir, als Gruß der

Mutter, die ich nie sah, ein Tuch mit gestickten Vögeln und Blumen. Wolldecken wurden auf einen

Haufen geworfen. Er empfahl sich mit seinen Kriegern. Ich sah den Krieg nicht ein, sagte, er solle

es sein lassen, obwohl ich wußte, dass es vergeblich war.

Wenig später war er umgekommen. Da war er Mitte Zwanzig. Als ich vor einigen Jahren wieder in

das Darra-i Nur kam, lag vor seiner Lehmburg – ein wichtiger Schauplatz meines Lebens – ein

Heiligengrab. Es war seines. Das Areal war zerstört. In behelfsmäßigen Hütten haben fremde

Leute gelebt.

CHRISTIAN REDER Bis zum zunehmenden islamistischen Druck hatten wir in der Flüchtlingshilfe

über hundert afghanische Frauen beschäftigt. Einige wenige, urban geprägte konnten schließlich

in Europa oder in den USA neu beginnen und haben sich durchwegs erfolgreich in eigenen Be-

rufen etabliert. Solche Chancen hatten sich ihnen daheim nie geboten. Die engsten Mitarbeiter

verstanden sich damals zwar überwiegend als religionsferne Linke – ein Kizilbasch, eine persischtürkische

Minorität, ein Hazara, die mongolischer Herkunft sind, und einige Paschtunen – die

Frauen blieben jedoch in einer durch höfliche Distanz abgesonderten Welt. Das hat mir die permanenten

Defizite solcher Männergesellschaften bewusst gemacht. So wollte ich nicht für längere

Zeit leben.

KARL WUTT Was aus unserer Sicht verständlich ist. Aber es ist halt so. Bei den Paschtunen findet

sich der Fremde in einer frauenlosen Welt und wird in ‚Männerhäuser’ abgeschoben. Auch im

Dorf meines Freundes Said Faruq war das so. Seine Mutter habe ich, wie gesagt, deshalb nie gesehen.

Wir lebten dort in einer düsteren Festung, mit turmartigen Eckpfeilern, Schießscharten und

Pechnasen. Das Tor war so schwer, dass sich abends ein paar Männer dagegen stemmen mussten,

um es zu schließen und mit einem Balken zu verriegeln. Im Inneren dieser Festung verlief eine

strenge Grenze zwischen dem Männer- und Gästebereich ‚Hudschra’ und der familiären Frauen-

hälfte. Nach dem fünften Gebet war ich allein. Allein sein war abseits der Städte ein Luxus.

Von aussen sah es aus, als lebten wir im Feindesland, doch das Gegenteil war der Fall. Der Herr

der Festung war ein Sayyed aus der Familie des Propheten Mohammed und galt im ganzen Tal

als Padschah, eine Art Fürst. Woraus sich schließen lässt, dass die Qalah in ihrer abweisenden

Gestalt weniger dem physischen Schutz ihrer Insassen, als einem städtischen Leben auf dem

Lande diente und sie die häusliche Abgeschlossenheit ihrer Frauen martialisch betonte, wofür der

Ausdruck Pardah (Purdah) steht. Diese Lehmburgen entstammen den Ebenen, die tausend Jahre

vor den Tälern Nuristans islamisiert wurden. Im Darra-i Nur kamen sie wahrscheinlich erst auf,

als es dort friedlicher zuging und die Wehrdörfer der Anhöhen, deren Ruinen noch gut zu sehen

sind, von ihren Bewohnern verlassen wurden.

Nur wo ich Hausgenosse in einer Familie war, und das ergab sich am ehesten in Paschai-Dörfern,

bekam ich Frauen überhaupt zu Gesicht. Einfach war es nie, in ein Haus zu kommen. Deswegen

habe ich nur wenige Fotos von Paschai-Frauen in ihren Trachten. „Wenn du unsere Frauen fotografierst,

fotografieren wir dich mit unseren Gewehren“, hieß es. Sie sahen, dass ich sie mit einem

Apparat, der einem Feldstecher glich, ganz aus der Nähe fixierte, was sie irritierte. Als ich nach dem

Krieg wiederkam, waren die Paschai-Frauen der obersten Dörfer unverschleiert geblieben. Einige

setzten sich sogar zu mir, schauten sich Fotos von früher an, die ich hatte. Aber wir waren alt

geworden. Eine brachte ein gerahmtes Foto von zwei Märtyrern, langhaarigen, bärtigen Männern mit aufgemalten Herzen. Vor dem Krieg gab es in ihren Häusern keine Fotos. Nun – zu Zeiten des

Islamismus – waren sie voller Fotos ernster Männer. Waren sie am Leben oder tot? Nirgends

Frauenfotos, geschweige denn, wie in Peschawar zu sehen, vollbusige Filmschönheiten.

CHRISTIAN REDER In einer entlegenen Sahara-Oase des Südens aber haben wir erlebt, wie Tuareg-

Frauen – die nicht verschleiert sind, dort sind es die Männer – unweit von uns im Wasser aus

ihren Umhängen geschlüpft sind, um nackt zu schwimmen und uns dabei lachend zugewinkt

haben. Das zur Vielfalt islamisch orientierter Gesellschaften.

KARL WUTT Eine in Afghanistan undenkbare Situation. Aber ohne solche Unterschiede zu sehen,

begreift man gar nichts, auch nicht das vielfach Komödiantische jeder Kommunikation. Ohne

unser Inneres offen zu legen, wird irgend einmal ein Punkt erreicht, wo es interessant wird, wo

wir, laut Georg Simmel, mehr voneinander wissen als wir eigentlich zugeben. Um im Gespräch

zu bleiben, musste ich mitunter die Wahrheit verbiegen. Niemand hätte verstanden, dass ich

keine Kinder habe – eine Schande, ein Makel –, was mir in einem unbedachten Moment einen

fiktiven Sohn einbrachte, den ich nicht mehr los wurde. Gewisse Lügen wärmen wie Winter-

jacken, die man nicht mehr ausziehen kann. Umgeben von Schauspielern kommt man auch als

Schauspieler besser weiter. Wenn man sich wirklich in jemand anderen versetzt, hört man auf,

sich zu verstellen. Das größte Glück eines Menschen ist doch – und das geht gerade verloren –

andere Welten zu erleben. Ich trauere nicht um den Niedergang von Kulturen. Das wäre so, als

gäbe es kein Alter. Die globale Tendenz zum überall Gleichen ist es, was mich bedrückt. Begeg-

nen wir nur noch Bekanntem, wird es trostlos.

CHRISTIAN REDER Aus den stundenlangen Runden, mit Pidgin English als Filter für Genauigkeit,

ob nun mit Afghanen oder aus aller Welt angereisten Expatriates, ist mir in Erinnerung, wie selten

diese Tendenz zum Small Talk von Diplomatenparties zu durchbrechen war. Man musste sein

gesamtes Sensorium einsetzen, um etwas zu erfahren. Auch Ethnologen konnten, außer durch

ein paar Verhaltensregeln, nicht allzu viel zur eigenen Orientierung beitragen und sind, weil oft sehr

vergangenheitsfixiert, von Afghanen – anders als Sie – oft überhaupt nicht akzeptiert worden.

KARL WUTT Westlichen Gruppierungen bin ich aus dem Weg gegangen. Mit Afghanen ergibt sich

meist ein genaues Zeremoniell. Es ist klar, man kann nicht über alles reden. Auch bei uns spielt

sich das meist in einem sehr engen Spektrum ab. Um über Wahrheiten zu debattieren, müsste

das Gegenüber sie in derselben Sprache begreifen können. Aufrichtigkeit muss sich von selbst

ergeben, muss irgendwann spürbar werden. Zugänge wurden leichter, weil ich, da man zeitweise

überallhin Bewilligungen brauchte, oft verdeckt unterwegs war, inmitten der Bevölkerung, mit

wenig Geld. Außerdem bin ich anspruchslos und brauche nicht umsorgt zu werden. Ich war es

gewohnt, vieles nur bruchstückhaft zu verstehen. Blicke sind wichtig. Von gegenseitiger Nach-

sicht, vom Wissen über Unzulänglichkeiten der Kommunikation war viel zu bemerken. Können

wir das bei uns Fremden gegenüber?

CHRISTIAN REDER Diese Unfähigkeit zu bereichernder ‚Vielsprachigkeit’ in weitestem Sinn wird in

der ethnographischen Literatur, etwa von Michel Leiris, seit langem thematisiert; auch die Plün –

de rungen hat er genau beschrieben. Ein für Gemeinsamkeiten offener Common Sense entstand

daraus nur sehr partiell. Jeder afghanische Händler, viele von ihnen Analphabeten, ist

sprachgewandter als wir es in der Regel sind.

KARL WUTT Leiris spricht, in einem Aufsatz über Rimbaud, „von der schändlichen toten Last des

Überlebten“, und „dass die physikalischen Gesetze unmöglich zu verändern sind“. Aggression,

Zerstörung und Verfall deprimieren, ob bei uns oder anderswo. Nur bringen konservativ-konservierende

Haltungen nichts. Wie aufregend Paschai-Dörfer sein können, solange sie lebendig und

keine Museen sind – in große Blumentöpfe versetzt! Es ist einfach großartig, wie diese Menschen

aus einem wilden Fluss ein Terrassenland gemacht haben. Nichts ist so zersiedelt wie bei uns. Der

Mensch beginnt das Tal mit seinem Pflug ‚zu beschreiben’. Der letzte, feinste Ausdruck dieser

Bearbeitung der Welt sind dann eben die Schnitzereien. Das sind nicht bloß dekorative Orna-

mente. Sie erzählen viel über die kulturellen Hintergründe, drücken soziale Stellung und An-

sprüche auf Prestige aus. Jedes Element solcher Hausfassaden teilt etwas mit. Dass die Menschen

meist nicht wissen, was ihnen genommen wird, erleben wir auch bei uns ständig. Trotz aller

Kriegsverluste gibt es, wie in allen armen Gesellschaften, auch in den Hindukusch-Tälern einen

enormen Bevölkerungszuwachs, der sich kaum noch ernähren lässt. Harte Dürreperioden haben

das noch verschärft. Dass früher die Hauptsprache Paschtu war und jetzt Urdu wichtiger ist, be-

legt die stärkere Orientierung nach Pakistan. Schon wegen des Kriegs waren Millionen dorthin

geflohen, mussten sich rund um Peschawar neue Existenzen aufbauen. Paschtunen haben dort

längst das Transportwesen übernommen.

CHRISTIAN REDER Kabul wird in den nächsten Jahren von früher einer auf über fünf Millionen

Einwohner anwachsen. Das zum Thema Landflucht und Slums. Sozial entscheidend wird jedoch

sein, wie rasch Frauen halbwegs gleichrangige Möglichkeiten bekommen, das ist allen – auch

moderat islamisch orientierten – Reformkräften klar. Als Symbol dafür ist als ein erstes Hilfspro-

jekt mitten im Zentrum Kabuls eine große Mädchenschule errichtet worden. Immerhin.

KARL WUTT Offensichtlich ist, wie schlecht es den Frauen in Afghanistan geht. Am wenigsten Re-

pression gibt es bei den Nomaden. Zwei Porträts deuten das an. Auch bei den Paschai ist der

Tschadri, die Burka, im Vormarsch, obwohl das ursprünglich eine rein städtische Sitte war. Für

die Feldarbeit unbrauchbar, gehört das Verhüllen nicht zu den Traditionen. Domäne der Frauen

ist das Haus. Es hat andere Funktionen als bei uns, ist kein ‚Wohnhaus’, ist nicht besonders

bequem. Im Sommer wird auf dem Dach geschlafen. Im Winter zieht man ins Erdgeschoß.

Männer haben untertags wenig im Haus verloren. Ihre Sphäre ist die Öffentlichkeit, der Ver-

sammlungsplatz. Auf den Feldern können Frauen unter sich sein, sie sind ihr Freiraum. Paschtu-

nen kennen diese klare Trennung von Feldarbeit der Frauen und als Almwirtschaft betriebene

Viehhaltung der Männer nicht und begründen die Verhüllung der Frauen oft mit dem Stolz darauf,

dass diese bei ihnen nicht arbeiten müssten …

CHRISTIAN REDER … eine auch bei uns geläufige Attitüde, Hausfrauentätigkeit nicht als Arbeit zu

qualifizieren. Die Kulturwissenschaftlerin Christina von Braun hat darauf aufmerksam gemacht,

dass im ursprünglichen Islam der zugängliche Gastraum in den Zelten vom Privatraum durch ei –

nen Vorhang abgetrennt war und sich das im öffentlichen Raum zur mobilen Verhüllung weiterentwickelt

hat. Sich zu verschleiern war um diese Zeit, wie auch später oft, keineswegs zwingend.

Mohammeds Frau Chadidscha wiederum wird immer wieder als signifikantes Beispiel einer unabhängigen

Geschäftsfrau genannt. Das könnte Traditionalisten entgegengehalten werden, wie die

Koranstellen „In der Religion gibt es keinen Zwang“ oder „Wer nun will, möge glauben, und

wer will, möge nicht glauben!“ (2. Sure, Vers 256; 18. Sure, Vers 29).

KARL WUTT Vieles wird hysterisiert und politisiert. Sich abzuschirmen kann durchaus als angenehm

empfunden werden, um auch unterwegs seine Ruhe zu haben. Ein Dahinwandeln mit

Kopfhörern wäre ein Äquivalent. Auch das hat Symbolkraft. Wer aber kann in das Herz einer

afghanischen Frau hineinschauen? Vieles hängt mit einer repressiven, extrem patriarchalischen

Erziehung zusammen. Die ‚Parda (Purdah)’, das Verbergen der Frauen im Islam, ist mir, was

seine tiefen Ursachen betrifft, ein Rätsel geblieben. Am extremsten habe ich das in Pakistan, in

Seitentälern des oberen Indus, erlebt.

CHRISTIAN REDER Taucht somit nicht doch hin und wieder die Phantasie auf, etwas beeinflussen

zu können, Vorschläge zu machen, kritische Fragen zu stellen? In unseren Hilfsprojekten konnten

wir immerhin, gerade was Frauen betrifft, einiges durchsetzen, bis hin zu Mädchenschulen –

die allerdings bald geschlossen werden mussten.

KARL WUTT Missionarisches liegt mir nicht. Kritik an örtlichen Verhältnissen, sozusagen von innen

heraus, hätte bestenfalls Misstrauen erregt. Ein Einzelner kann nichts ausrichten. Aus meiner

Jugend weiß ich, wie schwer es ist, aus beengten Verhältnissen auszubrechen…